Un bravo leader può ottenere molto anche dagli uomini peggiori mentre un generale incapace riesce a demoralizzare persino le truppe migliori.

(John J Pershing)

Guidare o controllare, essere leader o capi, esercitare l’autorità o essere autorevoli, sono questioni vecchie della letteratura organizzativa e manageriale. La funzione direttiva nelle aziende come nei gruppi di lavoro è sempre delicata e spesso è alla base del successo o del fallimento delle “imprese” in senso generale. Proviamo a delineare per differenze i due profili dei responsabili delle strutture, in termini di modalità gestionale, relazioni collaborative e risultati delle istituzioni delle quali si è formalmente responsabili. Verifichiamo, di seguito, le due prospettive: il potere del ruolo e la cooperazione tra ruoli scomponendo le corrispondenti azioni, reazioni e finalità perseguite, definendo errori e virtù dei manager in dieci regole pratiche fonte di disfunzioni o vantaggi dell’intera struttura.

Prima, dove sbagliano:

-

Enfatizzare il proprio ruolo evidenziando la “distanza di potere” rispetto ai collaboratori

-

Ridimensionare i risultati del lavoro degli operatori perché così facendo diminuisce l’”autostima delle persone”

-

Rifiutare il confronto sui problemi di lavoro decidendo da soli, tipico del management autoritario

-

Dare l’impressione (soprattutto nella prima nomina) di dover “mettere le cose a posto”

-

Rinfacciare retribuzioni alte non conoscendo la struttura del lavoro spesso complicata o complessa

-

Pretendere di controllare tutto senza delegare determinando le “asimmetrie informative”

-

Soffermarsi sui particolari senza applicare il “principio di eccezione” di tayloriana memoria

-

Porsi degli obiettivi al di sopra delle proprie possibilità

-

Rinunciare a migliorare le attività reclamando di “cambiare tutto”

-

Esercitare un’autorità non legittimata dai principi dell’universalità e razionalità rispetto allo scopo (secondo Weber)

Ciò che dovrebbero fare:

-

Riconoscere il “già fatto” come punto di partenza per gli obiettivi della nuova gestione

-

Comunicare chiaramente i propri obiettivi confrontandoli con le impressioni del gruppo

-

Considerare e utilizzare l’esperienza sedimentata nel gruppo di lavoro

-

Ricordare sempre che qualsiasi organizzazione è un sistema cooperativo

-

Dare ai propri collaboratori obiettivi raggiungibili con feedback adeguato

-

Far crescere il gruppo sul piano motivazionale, delle competenze e capacità decisionali

-

Attivare sessioni di brainstorming funzionali alla ricerca di idee creative nel gruppo

-

Coltivare la cultura d’impresa e il clima del gruppo di lavoro

-

Realizzare la strategia e progettare coerentemente la struttura dell’organizzazione

-

Definire Mission e Vision aziendale

Dei problemi che affliggono l’azione manageriale sia nelle imprese private che nelle Pubbliche Amministrazioni si è già detto (cfr. Managerialità diffusa, Nov 19, 2020, Caos Management N.131); basti solo riportare quanto affermato dalla Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA), secondo cui “Il nervo scoperto del nostro Paese è l’eclissi di una classe dirigente che si ponga e proponga come driver di una società che vuole cambiare, innovare, riscoprire un forte senso etico dello Stato”. D’altronde è opinione diffusa che, soprattutto, nel settore pubblico la via d’uscita sembra essere la re-istituzionalizzazione delle Pubbliche amministrazioni, ossia, ridefinire il ruolo della funzione pubblica, orientare le attività produttive verso obiettivi di interesse collettivo, preservando o ricostruendo lo Stato interno delle organizzazioni (Philip Selznick).

Ma qui il problema che si vuole sottolineare è un altro.

La questione principale è l’”egologia direttiva” di cui sono affetti molto spesso i manager pubblici (più che privati). L’«egologia», secondo il Dizionario Olivetti di lingua italiana, è il «modo di vita basato sull’individualismo più competitivo, che punta solo alla realizzazione di sé e del proprio vantaggio, approfittando dell’altrui disponibilità»1.

Questa è una vera e propria “patologia organizzativa” derivante da due ordini di fattori: il primo riguarda il processo di selezione (inversa) della dirigenza pubblica, che con difficoltà premia il merito e la competenza individuale (anche quella direttiva) e più spesso le “famiglie di appartenenza” basate sul concetto di “dinastia”, ceto e “discendenza” nonché intrecci di interessi, scambio e reciprocità, a livello privato. In termini organizzativi questa si chiama burocrazia o potere nella forma “tradizionalistica”. L’esatto contrario della moderna burocrazia secondo l’”autorità legittima” di Max Weber. Il secondo elemento attiene alla sostanziale estraneità di chi ha un ruolo direttivo nella linea di prodotto (servizio) di cui sono responsabili; in quanto è difficile che l’ascesa al ruolo gerarchico formale gestionale sia un percorso verticale, e sempre più funziona il meccanismo delle “porte girevoli” (revolving doors), progressione orizzontale, da dirigente di una struttura ad un’altra linea funzionale o divisionale. La mobilità dei dirigenti è pur sempre una questione di appartenenza ad una classe privilegiata di predestinati.

È un problema di “mobilità sociale”?

Secondo l’ultimo Rapporto annuale del World Economic Forum (2020) l’Italia è al 34° posto in termini di mobilità sociale. Il 67% dei figli di persone che non hanno un’istruzione secondaria superiore mantiene lo stesso grado di educazione dei genitori, e solo il 6% ottiene una laurea.

Secondo l’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) l’”ascensore sociale è fermo”. In Italia lo status economico delle persone è molto correlato a quello dei loro genitori. Tenendo conto della mobilità delle retribuzioni da una generazione all’altra e del livello di disuguaglianza, in Italia potrebbero essere necessarie almeno cinque generazioni per i bambini nati in famiglie a basso reddito per raggiungere il reddito medio, solo di poco al di sopra della media Ocse2.

In Italia la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è alta se confrontata con la gran parte degli altri Paesi avanzati ed è rimasta alta per gran parte degli ultimi quindici anni. Dunque, in Italia la trasmissione intergenerazionale (i figli dei poveri restano poveri e i figli dei ricchi restano ricchi) è alta come negli Stati Uniti, contrariamente allo stereotipo che vuole l’America come terrà di elevata mobilità sociale (chi si ricorda il film di Wim Wenders “La terra dell’abbondanza”). Viceversa, la trasmissione intergenerazionale è bassa in Svezia e in altri paesi Nordici, regioni di forte mobilità sociale3.

Concorrono a tutto ciò i livelli e la qualità dell’istruzione (bassi) e non meritocratica, la scarsa formazione aziendale e i rilevanti tassi di disoccupazione.

L’Italia è un paese feudale?

Un tale riferimento va forse considerato come qualcosa di più che una semplice metafora.

Così, le distorsioni (familistiche e clientelari) del mercato del lavoro contribuiscono alla “configurazione feudale” dell’economia nazionale in un contesto internazionale altamente competitivo tra “economie aperte”, e questo spiega, in Italia, la bassa produttività del lavoro, la scarsa innovazione tecnologica, una Pubblica amministrazione ipertrofica senza obiettivi e capacità progettuale. Si legga, a questo proposito, l’ancora attuale saggio di Paolo Sylos Labini4, nel quale si spiegano le ragioni della corsa occupazionale politico-clientelare al settore pubblico con basse retribuzioni, per i tanti impiegati, ma al riparo dal lavoro manuale duro e mal remunerato, tipico di uno sviluppo industriale a basso contenuto tecnologico e intensità di lavoro, o da condizioni di vera e propria disoccupazione.

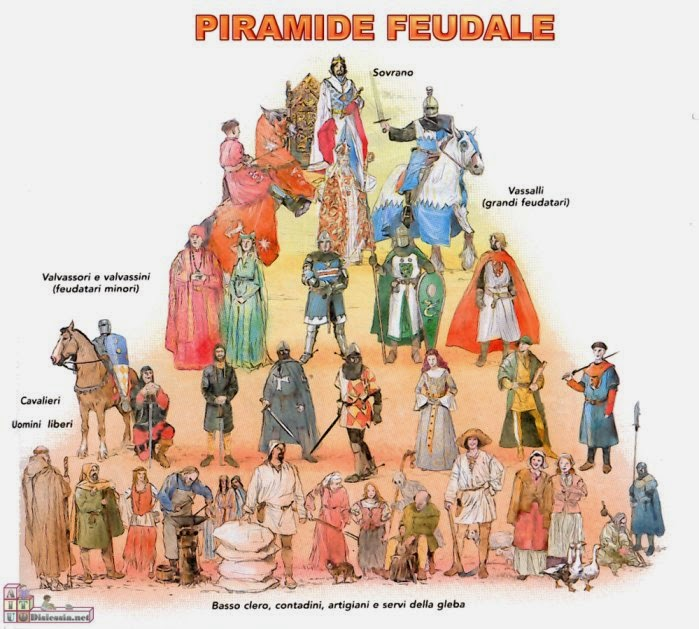

È interessante a questo proposito citare un economista di frontiera come Michele Boldrin5, il quale afferma che l’Italia (in declino strutturale) è sempre più un “Club Feudale”, né liberista né statalista, e rientra pienamente in uno schema feudale-corporativo nel quale “Un gruppetto di circa 2.000 persone legate (direttamente ed indirettamente) alla “politica” gestiscono l’80% del PIL Nazionale…” e ancora: “il 50%-55% del PIL del Paese viene “intermediato” dallo Stato o, meglio, dal Gruppo di Baroni Feudali, vassalli, valvassori e valvassini che lo gestiscono…” e man mano che si scende dal vertice della piramide verso la base, diminuisce “quello che ricevi e che ti spartisci”, per cui alla base della piramide Feudale Italiana, c’è una massa di clientes (statali e pensionati) che beneficiano delle briciole del sistema piramidale.

Una situazione incompatibile con un contesto Mondiale ormai sempre più iper-globalizzato, iper-competitivo ed iper-veloce. Un Italia che non vuole cambiare e nemmeno guardare in faccia la realtà e che si rifugia nel passato.

4 Saggio sulle classi sociali, Laterza 1988