Sherlock Holmes rigirava nelle mani la scatola quadrata di legno scuro, finché ad un tratto disse: “Ci sono! Caro Watson, quale forma ha per lei questo oggetto?”

“Quadrata, come tutti possono vedere.”

“E’ vero, tutti la vedono così, invece…”

“Invece cosa?”

“Invece si tratta di un pentagono! un pentagono con un lato molto più piccolo degli altri; ed è proprio in questo piccolo lato trascurato dai più che i nostri tre compari Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler hanno inserito la chiave per accedere al mistero dell’angolo scomparso.”

(tratto da Pagine apocrife holmesiane)

E’ ricorrente nel plot narrativo di Conan Doyle la capacità di Holmes di vedere cose che gli altri non vedono, e di interpretarle in modo diverso dagli altri, per scoprire cose che altrimenti resterebbero oscure. Perché, se molti guardano la stessa cosa, alcuni vedono cose che altri non vedono? Perché la loro percezione visiva è diversa.

La percezione visiva è il processo con cui identifichiamo e diamo un significato a ciò che vediamo. E’ un processo automatico che va dall’occhio al cervello, che apprendiamo da appena nati, quando cominciamo a guardarci intorno per capire dove ci troviamo, chi abbiamo intorno, e per renderci conto che c’è un oggetto molto più piacevole e significativo di altri, la tetta della mamma. Ma, proprio per il suo automatismo, è interessante capire come funziona il processo per poterlo governare e non esserne governati.

Il processo della visione parte dagli stimoli visivi che gli occhi raccolgono quando guardano qualcosa, e inviano al cervello che si incarica di elaborarli mettendoli insieme con i dati che già possiede in memoria, per stabilire se si tratta di qualcosa di interessante o meno. Le cose interessanti vengono configurate, ossia riconosciute come figure più o meno note che vengono separate da tutto il resto considerato come sfondo, ossia qualcosa di secondario e accessorio rispetto alle figure.

Un esempio classico è quando andiamo a una festa o una riunione piena di gente sconosciuta dove speriamo di incontrare una persona cara. Ci giriamo intorno e vediamo tante facce diverse, finché la scorgiamo là in fondo, e all’improvviso ci par di vedere solo lei, nitida e luminosa, circondata da volti anonimi e scoloriti.

Oppure quando abbiamo appena acquistato un nuovo veicolo, per esempio un MP3, lo scooter a tre ruote della Piaggio, e cominciamo a vederne in giro tanti altri che prima non vedevamo.

Perché accade tutto questo? Ce lo hanno spiegato Max Wertheimer e i suoi allievi nei primi del novecento con la loro Teoria della forma o Gestalt. Per avere un’idea del mondo che ci ha svelato la gestalt, mi limito a proporre alcune figure ambigue o illusorie che ci aiutano a comprendere quanto la nostra mente influisca sulla nostra visione.

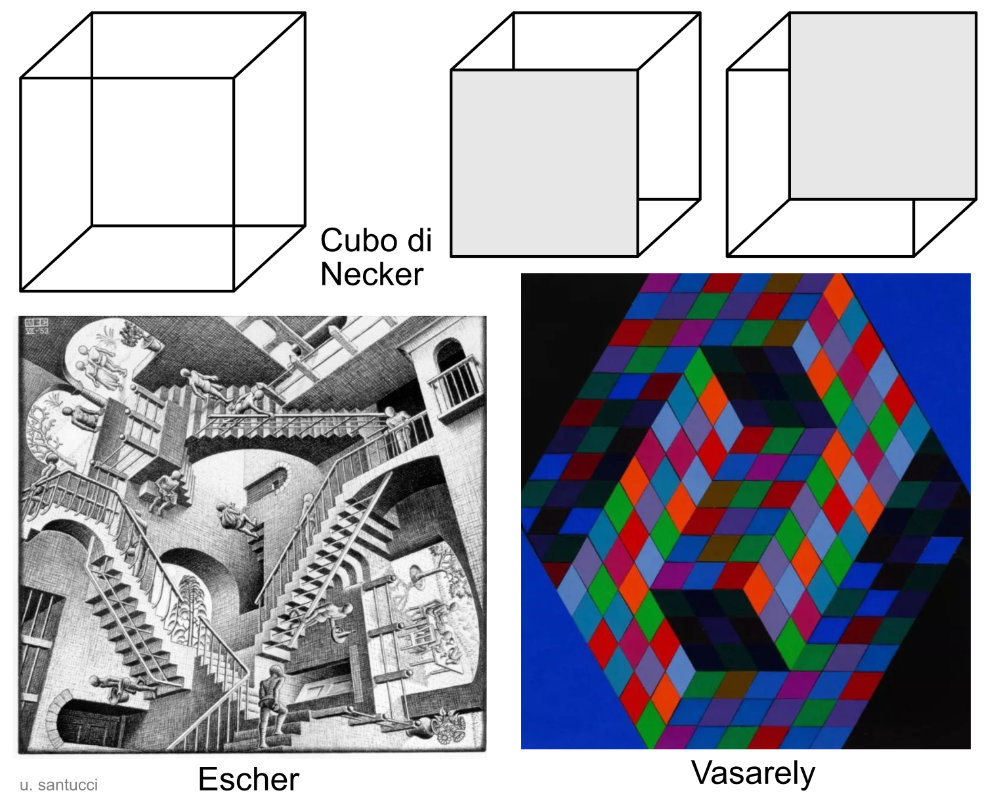

Il cubo di Necker è una classica figura ambigua. A sinistra in alto la figura originale del cubo trasparente, a destra la disambiguazione che facciamo con la percezione, quando decidiamo qual è la faccia che sta davanti.

In basso vediamo due interpretazioni artistiche del cubo di Necker.

A sinistra Relatività di M.C.Escher, una litografia del 1953 in cui personaggi anonimi senza volto salgono e scendono contemporaneamente le stesse scale. L’ambiguità si risolve scegliendo come punto di vista la visione dall’alto o dal basso.

A destra una delle numerose versioni di Gestalt, dichiarata applicazione del cubo di Necker, che Victor Vasarely dipinse nei primi anni ’70. L’ambiguità si risolve fissando il vertice di un parallelepipedo e provando a spostarlo avanti o indietro per cambiare i volumi di tutta la composizione.

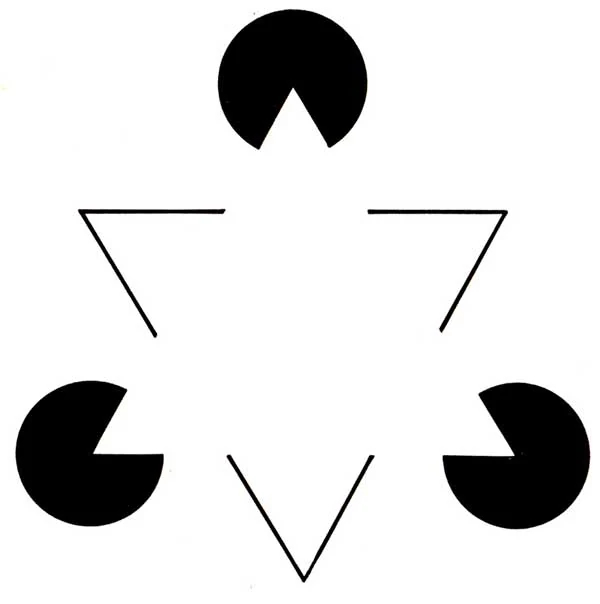

Gaetano Kanisza era uno psicologo e pittore che, sempre nei primi del ’70, propose il suo celebre triangolo, una illusione ottica per cui vediamo un inesistente triangolo bianco poggiato sopra un triangolo bianco bordato di nero e su tre cerchi neri. In realtà nella figura ci sono solo tre settori di cerchio neri e tre linee ad angolo nere; tutto il resto è frutto della nostra configurazione percettiva.

Il test di Kanisza è molto importante perché contiene diversi principi della teoria gestaltica.

La configurazione, ossia l’organizzazione formale degli elementi visivi in immagini riconoscibili, mostra come l’insieme sia diverso dalle parti che lo compongono.

La buona forma, il completamento e la semplificazione ci portano ad unificare e semplificare i sei elementi che vediamo come una forma forte (il triangolo) sovrapposta ad altre forme forti (il triangolo e i cerchi) laddove le forme reali per noi sono meno forti e strane, tanto che non sapremmo bene neanche con quali parole definirle.

Il completamento ci porta a immaginare ciò che non vediamo come se continuasse sotto qualcosa che lo copre.

Il rapporto tra figura e sfondo ci porta a considerare come figura l’inesistente triangolo bianco, spingendo in fondo il triangolo bordato e i cerchi.

La teoria della forma tiene conto anche della percezione dei colori, della luminosità, del movimento e ha ispirato artisti, designer e architetti, fino a costituire una vera e propria scuola di psicologia, dove il rapporto tra figura e sfondo e le modalità di configurazione assunte dal paziente possono essere ristrutturate a scopo terapeutico.

Nei primi anni ’70 Enrico Cogno, che allora era il responsabile della comunicazione di una importante casa farmaceutica, ebbe l’incarico di dirigere la sede romana dell’IED (Istituto Europeo di Design), e mi affidò la cattedra di “lettura critica dell’immagine” nei corsi di fotografia di Guido Vanzetti e Giampiero Medori. Io impostai gran parte delle mie lezioni sul libro di Rudolph Arnheim “Arte e percezione visiva” dove lo studioso tedesco applicava i principi della gestalt alla critica d’arte, e io nel mio piccolo li applicai alla fotografia, contribuendo alla formazione di tanti allievi che sono diventati molto più bravi di me e si sono affermati come fotografi di rilevanza internazionale, oltre a diventare ottimi amici. Ora si trova tanta roba sui rapporti tra gestalt, fotografia e grafica pubblicitaria, da articoli a tutorial video, ma allora ero solo io a percorrere queste strade, e facevo fatica a convincere gli allievi che le fotografie si facessero più con occhi e cervello che con obiettivi e fotocamere.

Ora ho ripreso in parte le lezioni di allora, sviluppando un insieme di voci sulla percezione visiva per il mio Atlante di Problem Solving, a cui sto lavorando da qualche anno pubblicandolo nel mio sito web. Per cui tutti i miei ex allievi, oltre a tutti gli altri lettori che lo desiderano, sono invitati a consultare la pagina sulla gestione a vista (https://www.problemsetting.it/atlante-di-problem-solving/gestione-a-vista/) dove troveranno in ordine alfabetico le 35 voci sulla percezione visiva, dall’anamorfosi allo zoomorfismo.

Oppure possono partire direttamente dalla pagina sulla percezione visiva (https://www.problemsetting.it/atlante-di-problem-solving/gestione-a-vista/percezione-visiva/) in cui trovano i link di approfondimento ai vari argomenti che costituivano i miei corsi di allora e che tanto mi hanno aiutato nella mia attività di comunicatore.

Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazione scrivete a